|

Лермонтов

|

|

|

| | Сообщение #2 | Чт, 29.09.2022, 19:23 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

| Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит...

Увы! он счастия не ищет,

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой...

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

________________________

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «ПАРУС»

1832, не раньше 1/13 авг. и не позднее 2/14 сент.

|

|

|

| | Сообщение #3 | Пт, 30.09.2022, 19:05 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

| Лермонтов родился в Москве, в ночь с 2-го на 3 октября {Все даты приводятся по старому стилю.} 1814 года. "Спаленная пожаром" 1812 года, Москва еще хранила грозные следы своей героической жертвы за независимость родины, и Лермонтов с раннего детства рос среди славных преданий и живых свидетелей "священной памяти двенадцатого года". Москву он любил, как сердце России, как народную столицу, собравшую вокруг себя исторические силы русского народа.

Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,

Как русский, -- сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль зубчатый, безмятежный. Н

апрасно думал чуждый властелин

С тобой, столетним русским великаном,

Померяться главою и обманом

Тебя низвергнуть. Тщетно поражал

Тебя пришлец: ты вздрогнул -- он упал!

"Москва не есть обыкновенный город, каких тысяча, -- писал Лермонтов в 1833 году. -- Москва но безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись... богатую., обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!.. Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на чело грозного владыки?.. Он алтарь России, на нем должны совершаться, и уже совершались многие жертвы, достойные отечества... Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?!" Родившись в Москве, годы младенчества и детства Лермонтов провел в глубине России: в усадьбе Тарханы в бывшей Пензенской губернии. Двухлетним ребенком Лермонтов остался без матери. "Была песня, от которой я плакал, -- вспоминал Лермонтов, -- ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать". Этот образ матери, поющей над своим ребенком, ожил позднее в поэзии Лермонтова. В ранней "Балладе" (1831) -- "Не плачь, не плачь! иль сердцем чуешь, Дитя, ты близкую беду!.. . . . . . . . . . . . . . . . . Отец твой стал за честь и бога В ряду бойцов против татар, Кровавый след ему дорога, Его булат блестит, как жар..." А девять лет спустя тысячи русских матерей уже баюкали своих детей его чудесной "Казачьей колыбельной песней". Мать Лермонтова, Мария Михайловна, умершая двадцати одного года, писала стихи, грустные и трогательные, и рисовала в альбом, который потом достался сыну: еще ребенком он вносил в него и свои рисунки. От матери своей, происходившей из старинного рода Арсеньевых, Лермонтов в сердечное наследие получил влечение к музыке и поэзии. Отец Лермонтова, Юрий Петрович, был небогатый помещик, офицер, вышедший в отставку с чипом капитана. После смерти матери Михаил остался на руках бабушки Е. А. Арсеньевой".

|

|

|

| | Сообщение #4 | Пт, 30.09.2022, 23:03 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

| Но для небесного могилы нет.

Когда я буду прах, мои мечты,

Хоть не поймёт их, удивлённый свет

Благословит; и ты, мой ангел, ты

Со мною не умрёшь: моя любовь

Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;

С моим названьем станут повторять

Твоё: на что им мёртвых разлучать?

|

|

|

| | Сообщение #5 | Пт, 14.10.2022, 18:38 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

| Невозможно не заметить, что судьба великого поэта как-то ТАИНСТВЕННО СВЯЗАНА С СУДЬБОЙ РОССИИ. «…Лермонтов — всегда томление, грусть, порыв, молитва, вся мятежная, грустящая, молящаяся динамика русской души, не ее постоянство, но ее становление, не ее строй, но взыскание этого строя. Лермонтов носит в себе и вскрывает собою — пользуюсь словом святоотеческого опыта — всю неустроенность русской души. <…>, — писал С. Н. Дурылин в 1916 году . — Она, эта душа, в нем, а он — в ней: вот как можно выразить это взаимоотношение Лермонтова и России». <…> Он сам — как бы маленькая Россия: он всею глубиной своей поэзии, своего поэтического мелоса, прорывается к таким истокам духовного существа России, которые правильнее всего назвать религиозными основоначалами Руси и ее народа…» («Россия и Лермонтов»)

В Записной книжке, подаренной Лермонтову В.Ф. Одоевским при последнем его отъезде из Петербурга есть загадочная предсмертная запись поэта: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать... ТАКОВА РОССИЯ». (Подчеркнуто Лермонтовым).

|

|

|

| | Сообщение #6 | Сб, 15.10.2022, 13:43 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

| - 15 октября 1814 г., Москва, Российская империя

- 27 июля 1841 г. (26 лет), Россия

https://vk.com/bookmarks?w=wall-30231806_5660 0 живопись поэта

Автопортрет М. Ю. Лермонтова, 1837-38, бумага, акварель, Литературный музей, Москва

«Вид Тифлиса».

1837

«Вид горы Крестовой».

1837—38

«Вид Пятигорска».

<1837—38>

|

|

|

| | Сообщение #7 | Сб, 15.10.2022, 13:45 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

| «ТАКОГО РУССКОГО ЧАРОДЕЯ БОЛЬШЕ НЕТ…»

«КАКОЕ ДАРОВАНИЕ!.. Все его стихи — словно нежная, чудесная музыка... А какой запас творческих образов, мыслей удивительных даже для мудреца». (Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ о М.Ю.ЛЕРМОНТОВЕ)

Чисто вечернее небо,

Ясны далекие звезды,

Ясны как счастье ребенка;

О! для чего мне нельзя и подумать:

Звезды, вы ясны, как счастье мое!

Чем ты несчастлив,

Скажут мне люди?

Тем я несчастлив,

Добрые люди, что звезды и небо —

Звезды и небо! – а я человек!..

Люди друг к другу

Зависть питают;

Я же, напротив,

Только завидую звездам прекрасным.

Только их место занять бы хотел.

__________________________________

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «Небо и звезды»

1831

"ТОЛЬКО ЗАВИДУЮ ЗВЕЗДАМ ПРЕКРАСНЫМ..." Да, написать вот такие строки мог только он — «ВЫСОЧАЙШИЙ ЮНОША ВСЕЛЕННОЙ» (Б.А.Ахмадулина), уже в 16-17 лет понимавший, что в этом земном мире он только гость, что «жизнь — вечность, смерть лишь миг»...

***

Мой дом везде, где есть небесный свод,

Где только слышны звуки песен,

Всё, в чем есть искра жизни, в нем живет,

Но для поэта он не тесен.

До самых звезд он кровлей досягает,

И от одной стены к другой

Далекий путь, который измеряет

Жилец не взором, но душой.

Есть чувство правды в сердце человека,

Святое вечности зерно:

Пространство без границ, теченье века

Объемлет в краткий миг оно.

И Всемогущим мой прекрасный дом

Для чувства этого построен,

И осужден страдать я долго в нем

И в нем лишь буду я спокоен.

_____________________________

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. «МОЙ ДОМ»

1831

***

Связь творений Лермонтова с космосом, с вечностью заметили давно и читатели , и исследователи. Современный писатель Дмитрий КАЛМЫКОВ считает, что "Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ всю свою поэтическую жизн прожил в звездном мире, весь космос внимал его святой песне: «…И месяц, и звезды, и тучи толпой / Внимали той песне святой…»? Тем и отличается Лермонтов от других замечательных писателей русских… Лермонтов плывет перед нами на своем воздушном корабле в космос, к неведомым вершинам, «лишь звезды блеснут в небесах…» И никого более. <…> Потому казались ему такими ничтожными все нелепые ссоры, дуэли. Все земное, плотское его мало задевало. Он еще при жизни пережил свое бессмертие… <…> Думаю, такого тонкого, такого космического поэта, как Михаил Лермонтов нет более ни в России, ни в мире. Есть выше его по стилистике, изобретательнее по композиции, но такого русского чародея больше нет… Словно опустили его с космических небесных высот на нашу грешную землю…» (Дмитрий КАЛМЫКОВ. «Лермонтов — первый космонавт…»).

Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра был потрясен, когда работая над драмой "МАСКАРАД", обнаруживал всё новые и новые смыслы лермонтовского слова, лермонтовской мысли. «Лермонтова открыл во многом только после постановки «Маскарада», — писал режиссер, — Когда обнаружил его одиночество и его постоянный ДИАЛОГ с БОГОМ, который он вел. Они (Гоголь, Толстой, Достоевский, которых ставил Фокин- С.Т.), все гении, но Лермонтов — это что-то вообще запредельное, просто космос. Такое впечатление, что кто-то водил его рукой непосредственно напрямую ОТТУДА…»

|

|

|

| | Сообщение #8 | Вс, 16.10.2022, 22:42 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

| Слышишь, ветер поёт блаженный

То, что Лермонтов не допел»

(1961)

15 октября 1814 года в Москве родился Михаил Юрьевич Лермонтов. Если стихи А. С. Пушкина Анна Ахматова назовет «божественными», а его голос «человеческим», то о Лермонтове она скажет, что он "владеет тем, что у актера называют «сотой интонацией»".

"Поэзия зрелой Ахматовой в основных чертах восходит к Пушкину, но ее интерес к Лермонтову, по признанию поэтессы, «граничит с наваждением»".

Именно Серебряный век поставил под сомнение общепринятую мысль о центральном значении Пушкина для русского сознания, высказанную Фёдором Достоевским в 1880 году в знаменитой «Речи о Пушкине». В 1909 году Д. Мережковский писал, что «...сквозь вечереющий пушкинский день таинственно мерцает Лермонтов, как первая звезда.

Пушкин — дневное, Лермонтов — ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как между двумя полюсами — созерцанием и действием» (az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_0090-1.shtml).

В.Розанов писал ещё более смелые вещи: «За Пушкиным — я чувствую, как накинутся на меня за эти слова, но я так думаю — Лермонтов поднимался неизмеримо более сильною птицею».

Ахматову сближает с Лермонтовым сознание высокого предназначения поэта, его пророческой миссии в сочетании с одиночеством, на которое он осуждён своим даром («Иди один и исцеляй слепых...»).

Образ маски, являющийся ключевым в поэзии М. Лермонтова, также сближает «ночное светило нашей поэзии» с творчеством А. Ахматовой, по-своему трактующей «в соответствии с духом времени и своей поэзии, то гражданственное, обличительно-пророческое звучание, которым наделил этот образ Лермонтов».

"ЛЕРМОНТОВ – НЕУЗНАННЫЙ ПРОРОК" (А.Ужанков)

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет.

"Совершенно очевидно, что Лермонтов говорит о начале уже XX века. То есть, о тех событиях, которые будут происходить спустя 90 лет, после того, как было написано это стихотворение, а значит, это проникновение в будущее.

Но ведь это не только революция, не только, когда царей корона упадет, а и тогда, когда низвергнут и закон, то есть, когда не будет власти, когда не сможет защитить ни детей, ни женщин, когда смерть будет платком из хижин вызывать, потому что хижина – это дом, в котором человек может спрятаться. Но если начинается гражданская война, разве может кто-то спрятаться от нее. И когда зарево окрасит реки, потому что будут пожары. Смотрите, какое удивительное проникновение в будущее 15-летнего юноши. Значит это что, у него такой дар удивительный предвидения? И, наконец, последние строчки, об этом таинственном человеке с булатным ножом. Обратите внимание, что он подчеркивает высокий лоб, высокое чело" (pravmir.ru/lermontov-neuznannyiy-prorok/).

youtu.be/u310JkQt-3k

|

|

|

| | Сообщение #9 | Пн, 09.10.2023, 20:26 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 220

| https://dzen.ru/a/Y14y7PjzoRhf3qLi?referrer_clid=228&

|

|

|

| | Сообщение #10 | Ср, 11.10.2023, 08:16 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

| Военные экспедиции поручика Лермонтова.

«Я ВОШЕЛ ВО ВКУС ВОЙНЫ...»

Осенняя экспедиция (сентябрь-ноябрь 1840)

В то время как в Петербурге готовилась к изданию первая книга стихов Лермонтова, вышедшая в конце октября 1840 года и ставшая, по словамБелинского, «самым приятным подарком для избранной, то есть, образованнейшей части русской публики», сам автор в составе Чеченского отряда генерала ГАЛАФЕЕВА принимал участие в жарких боях ОСЕННЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ. В конце СЕНТЯБРЯ Галафеев выступил из Грозной к реке Аргун.

Во время похода получил ранение Руфин ДОРОХОВ, который «даже на Кавказе среди отчаянно храбрых людей, поражал своей решительной смелостью». Он имел под началом «команду охотников», и, выбыв по ранению из строя, передал ее Лермонтову, получившему сотню в свое распоряжение 10 ОКТЯБРЯ. «...Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков, ― сообщает поэт в письме к А.А. Лопухину. «Эта команда головорезов, — замечает историк Тенгинского полка, — рыская впереди главной колонны войск, открывала присутствие неприятеля; как снег на голову, сваливалась на аулы чеченцев, действуя исключительно холодным оружием…»

Сотня охотников-добровольцев была помесью СПЕЦНАЗА и ШТРАФБАТА. По воспоминаниям современников, "все они сделали войну ремеслом своим. Огнестрельное оружие они презирали и резались шашками и кинжалами, в удалых схватках с грудью грудь». Тонкий психолог Лермонтов знал, что перемена командира — дело серьёзное, следовало узнать и понять каждого в отряде. Поэтому — чтобы привязать к себе людей, совершенно входя в их образ жизни — он и спал на голой земле, ел с ними из одного котла, разделял все трудности похода, не подчеркивал превосходства своего положения, он ходил в красной рубашке, в расстегнутом сюртуке без эполет, чем возмущал офицеров-аристократов.

В боевой обстановке Лермонтов-офицер был инициативным и умелым командиром, в котором отвага сочетается с расчётом, пылкость с хладнокровием, решимость с наблюдательностью и смекалкой, он часто действовал по СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ, старался соперничать с горцами в маневренности, не стеснялся поучиться у своих казаков, перенять опыт и приёмы противника. Но и горцам было чему поучиться у казаков! Казачьей лавы они не знали. Когда удавалось выманить джигитов на открытое пространство, казаки имели подавляющее преимущество. Частенько применяла Лермонтовская сотня «ВЕНТЕРЬ» — старинный казачий способ заманить противника в ловушку, входивший в обязательную тактическую подготовку…

Выбор командира оказался психологически оправданным. Боевой и весьма умный ГЕНЕРАЛ ПАВЕЛ ГРАББЕ высоко ценил Лермонтова и как поэта, и как дельного и храброго офицера. Впрочем, дадим слово бесстрастным ВОЕННЫМ ДОНЕСЕНИЯМ ОСЕНИ 1840 года.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОНЕСЕНИЙ ОБ ОСЕННЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ:

«Во всю экспедицию в Малой Чечне поручик Лермонтов командовал охотниками, выбранными из всей кавалерии, и КОМАНДОВАЛ ОТЛИЧНО ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ, всегда первый на коне и последний на отдыхе. <…> Поручик Лермонтов, действую повсюду с отличной храбростью и знанием военного дела.., явил новый образец хладнокровного мужества». …конная команда из казаков-охотников, находясь всегда впереди отряда, первая встречала неприятеля, и выдерживая его натиски, часто ОБРАЩАЛА В БЕГСТВО СИЛЬНЫЕ ПАРТИИ…»

«12 ОКТЯБРЯ на фуражировке за Шали…», Лермонтов «бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков и поражал неоднократно собственной рукой хищников».

15 ОКТЯБРЯ «он с командою первый прошёл Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии ружейного выстрела от опушки. При переправе через Аргун он действовал отлично… и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала…»

27 ОКТЯБРЯ в Автуринских лесах был бой, описание которого оставил Мамацев. Войскам пришлось проходить «по узкой лесной тропе под адским перекрёстным огнем неприятеля». Во время боя «Последний арьергардный батальон, при котором находились орудия, слишком поспешно вышел из леса, и артиллерия осталась без прикрытия. Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг я увидел возле себя Лермонтова, который точно вырос с своею командой. И как он был хорош в красной шёлковой рубахе с косым расстегнутым воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, чтобы кинуться на горцев, если б они добрались до орудий».

«28 ОКТЯБРЯ, при переходе через Гойтинский лес, он [Лермонтов] открыл первый завалы, которыми укреплялся неприятель и, перейдя тинистую речку, вправо от упомянутого завала, он выбил из леса значительное скопище… и гнал его в открытом месте и уничтожил большую часть».

«30 ОКТЯБРЯ… поручик Лермонтов явил новый опыт хладнокровного мужества, отрезав дорогу от леса сильной партии неприятельской… и только малая часть неприятеля уцелела, а остальная уничтожена».

«4 НОЯБРЯ жаркий бой повторился в Алдинском лесу, где колонна лабинцев дралась в течение восьми с половиною часов в узком лесном дефиле. <…> Вся тяжесть боя легла на нашу артиллерию. Cкоро показалась колонна, спешившая на помощь… Раньше всех явился к орудиям Мамацева Лермонтов с своею командой…»

«Здесь четвертого ноября, — рассказывал Офицер-артиллерист Константин Мамацев (Мамацашвили), — было мое последнее свидание с поэтом. После экспедиции он уехал в отпуск в Петербург, а на следующий год мы с невыразимою скорбью узнали о трагической смерти его в Пятигорске».

КОНСТАНТИН МАМАЦЕВ оставил очень точную характеристику Лермонтова в боевых условиях: «Я хорошо помню Лермонтова и, как сейчас, вижу его перед собой то в красной канаусовой рубашке, то в офицерском сюртуке без эполет, с откинутым назад воротником и переброшенной через плечо черкесской шашкой, как обыкновенно рисуют его на портретах. Он был среднего роста, со смуглым, или загорелым лицом и с большими карими глазами…. Он был отчаянно храбр, удивлял своей удалью даже старых кавказских джигитов…»

Характеристику противоположного свойства даёт Лермонтову старший офицер Генерального штаба, квартирмейстер 20-й пехотной дивизии барон ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ РОССИЛЬОН: «Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем ЛЕРМОНТОВСКИЙ ОТРЯД. <…> Гарцевал Лермонтов на белом, как снег коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Чистое молодечество! — ибо кто же кидался на завалы верхом?! Мы над ним за это смеялись». Россильон видел в этом эксцентричность и желание порисоваться. его возмущало также то, что Лермонтов ходил небритый, ел из одного котла со своею командой, спал на голой земле, не понимая того, что Лермонтов искал полного взаимопонимания с людьми, которыми командовал...

РОССИЛЬОН — ШТАБИСТ и «НЕМЕЦ» (в некотором ироническом преломлении эти два слова считались на Кавказе синонимичными); ЛЕРМОНТОВ — РУССКИЙ АРИСТОКРАТ, ГВАРДЕЕЦ и ФРОНТОВОЙ ОФИЦЕР. Между этими двумя людьми с самого начала было не много оснований для искренней взаимной дружбы. Россильон — участник Кавказской войны ― имел немало случаев видеть Лермонтова воочию, именно в палатке Россильона был снят художником Д.П. ПАЛЕНОМ известный профиль Лермонтова, оставшийся в альбоме барона.

Но вот бесстрастная точка зрения НЕ ФИЛОЛОГА, часто НЕКРИТИЧНО воспринимающего воспоминания Россильона, а ВОЕННОГО ИСТОРИКА, не затрагивающая личность поэта как таковую:

«СУЖДЕНИЕ РОССИЛЬОНА о том, что атака верхом завалов есть лишь акт “молодечества” МАЛО СОГЛАСУЕТСЯ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ. Во-первых, лесные древесные завалы (в отличие от завалов горных — из камней или мешков с землей) редко бывали предназначены для обороны; при поспешной ретираде неприятеля от завала к завалу вероятнее было настигнуть врага при кавалерийской атаке, если этому не препятствовала местность и величина укрепления. Осуществление штурма завалов могло происходить при взаимодействии конницы и пехоты, причем конница НЕОБЯЗАТЕЛЬНО СПЕШИВАЛАСЬ.

Во-вторых, существует общеизвестная СПЕЦИФИКА ЦАРСКОЙ АРМИИ, которая заключается в неуставном разделении обязанностей между собственно офицерским звеном, с одной стороны, и унтерами и старшими по опыту солдатами — с другой. Если непосредственное руководство солдатской массой осуществляли ее собственные признанные лидеры, то ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОФИЦЕРА было ВООДУШЕВЛЕНИЕ БОЙЦОВ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ, сам ВИД ОФИЦЕРА должен был внушать низшим чинам немного суеверный трепет, а поступки его — заслуживать ему уважение.

Львиная доля солдатской неприязни к «немцам» происходила оттого, что, умея держать чрезмерную даже психологическую дистанцию, они либо нарочито брезговали солдатским обществом, либо выглядели комично, оказавшись у солдатского костра и стараясь завоевать доверие нижнего чина неумелым подражанием.

«РУССКИЙ» в Кавказском корпусе, да и вообще в Царской армии — понятие СУБЭТНИЧЕСКОЕ; «НЕМЕЦ» — МАРГИНАЛЬНОЕ, НЕ ОЗНАЧАЮЩЕЕ ПРЯМО ИНОРОДЦА. Сравним лермонтовское: «Я знал одного Иванова, который был немец» и ермоловское: «Здесь все немцы — один русский, да и тот Безродный» (о штабе генерала Барклая де Толли в войну 1812 г.). <…> РОЛЬ ЖЕ МОЛОДОГО ПОРУЧИКА состояла, как правило, в РЫЦАРСКОМ БЕССТРАШИИ, что имело колоссальное влияние на личность простого солдата. Причем соответствовать выбранной роли мог лишь офицер, на самом деле УВАЖАЮЩИЙ кадры «низшего» сословия и считавшийся с их настроением и боевым опытом.

Также и формула из контекста стихотворения «Валерик»: «Все офицеры впереди», — с точки зрения ЧИСТО ВОЕННОЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОСПОРЕНА. (Смирнов А.М. /Институт истории и права ПГПУ // Тарханский вестник. 2006. № 19. С. 56 — 69).

ЗАМЕТИМ однако, что если казаки называли себя «ЛЕРМОНТОВСКИМ ОТРЯДОМ» — значит, НОВЫЙ СОТНИК пришёлся им по сердцу. Но несмотря на оказанные отличия, боевых наград поручик Лермонтов удостоен не был, хотя и представлялся своими командирами к ордену св. Владимира 4-й степени. Представление снизили до ордена св. Станислава 3-й степени, но не дали и этого. «Из валерикского представления меня здесь вычеркнули, ― сообщал поэт с грустной иронией в одном из писем, ― так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».

Князь Владимир Сергеевич Голицын представлял его к награде Золотой саблей с надписью: «ЗА ХРАБРОСТЬ», но и ее поручик Лермонтов не получил. Из наградных списков его вычеркивал сам Император Николай I, причина неприязни которого к великому поэту до сих пор остается загадкой для исследователей, несмотря на множество версий). Но Император Николай, который «хотел один сиять», (В.В. Розанов) НЕ ИМЕЛ ВЛАСТИ ВЫЧЕРКНУТЬ ЭТО ЗОЛОТОЕ ИМЯ СО СТРАНИЦ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. Здесь уже поэт был сильнее царя. Свой гениальный дар он получил от Бога, а в этом случае бессильны все человеческие страсти и интриги.

Поэт писал Алексею Лопухину из крепости Грозной: «Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не получал. Бог знает, что с вами сделалось; забыли, что ли? или пропадают? Я махнул рукой... Может быть, когда-нибудь я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни, которых я был свидетелем... Сделай одолжение, пиши ко мне как можно больше...» В другом письме поэт замечает: " Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными..." Но «вкус войны», о котором он писал штатскому "милому Алеше", оказался безмерно горьким...

©

ИСТОЧНИКИ:

1. М.Ю. Лермонтов Письма// Собр. Соч. в 6 т. Т. 6. М., 1957

2. Мамацев К. Х. Из воспоминаний: (В пересказе В. А. Потто) // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989.

3. Скуратов А. Казачий сотник Михайло Лермонтов// Станица (журнал). 2008. №1(50)

4. Смирнов А.М. (Институт истории и права ПГПУ) Лермонтов в сражении... // Тарханский вестник. 2006. № 19. С. 56 — 69.

5. Маркелов Н. В. Лермонтов и Северный Кавказ. Пятигорск: СНЕГ, 2008

6. Маркелов Н.В. Умереть с пулею в груди… Боевая судьба М.Ю. Лермонтова. Пятигорск: МИЛ, 2003

|

|

|

|

| | Сообщение #12 | Чт, 12.10.2023, 12:27 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 220

| https://tarhany.ru/publika....6516138

|

|

|

| | Сообщение #13 | Пт, 13.10.2023, 05:12 | | |

|

Группа: Летописец

Сообщений: 295

| https://gb4.csgpb.by/museum/illustr.html?ysclid=lnnz2uiolh724401136

|

|

|

| | Сообщение #14 | Пт, 13.10.2023, 05:18 | | |

|

Группа: Летописец

Сообщений: 295

| https://julia--raskova-livejournal-com.turbopages.org/turbo....59.html

Ангел

По небу полуночи ангел летел,

И тихую песню он пел,

И месяц, и звезды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов

Под кущами райских садов,

О Боге великом он пел, и хвала

Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес

Для мира печали и слез;

И звук его песни в душе молодой

Остался — без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,

Желанием чудным полна,

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни земли.

|

|

|

| | Сообщение #15 | Вт, 15.10.2024, 15:36 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

|

Врубель " "Журналист , читатель и писатель"

стихи о Лермонтове https://leninka-ru.livejournal.com/142928.....1403895

стихи о Лермонтове http://russian-poetry.ru/AllThem....4521387

Борис Слуцкий. Слава Лермонтова

Дамоклов меч

разрубит узел Гордиев,

расклюет Прометея вороньё,

а мы-то что?

А мы не гордые.

Мы просто дело делаем своё.

А станет мифом или же сказаньем,

достанет наша слава до небес —

мы ко своим Рязаням и Казаням

не слишком проявляем интерес.

Но "Выхожу один я на дорогу"

в Сараево, в далёкой стороне,

за тыщу вёрст от отчего порога

мне пел босняк,

и было сладко мне.

К Лермонтову (Константин Дмитриевич Бальмонт)

Нет, не за то тебя я полюбил,

Что ты поэт и полновластный гений,

Но за тоску, за этот страстный пыл

Ни с кем неразделяемых мучений,

За то, что ты нечеловеком был.

О, Лермонтов, презрением могучим

К бездушным людям, к мелким их страстям,

Ты был подобен молниям и тучам,

Бегущим по нетронутым путям,

Где только гром гремит псалмом певучим.

И вижу я, как ты в последний раз

Беседовал с ничтожными сердцами,

И жестким блеском этих темных глаз

Ты говорил: "Нет, я уже не с вами!"

Ты говорил: "Как душно мне средь вас!"

К портрету Лермонтова (Маргарита Иосифовна Алигер)

Поручик двадцати шестигодов,

прости меня,

прости

за то, что дважды двадцать шесть

на свете я была и есть.

Прости меня, прости меня

за каждый светлый праздник дня,

что этих праздников вдвойне

отпраздновать случилось мне.

Но если вдвое больше дней,

то, значит, и вдвойне трудней,

и стало быть, бывало мне

обидней и страшней вдвойне.

И вот выходит, что опять

никак немыслимо понять,

который век,

который раз,

кому же повезло из нас?

Что тяжче:

груз живых обид

или могильная трава?

Ты не ответишь - ты убит.

Я не отвечу - я жива.

1968

|

|

|

| | Сообщение #16 | Пн, 21.10.2024, 17:49 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

|

БРЕМЯ ГЕНИЯ...

По просьбе читателей помещаем нашу прошлую публикацию со статьей известного поэта Марины КУДИМОВОЙ

***

Наши современники не были лично знакомы:) с Лермонтовым и знают о характере поэта только из рассказов ЕГО современников. В таком случае, почему же они доверяют одним мемуаристам и оставляют без внимания воспоминания других. Прописная истина: нельзя по нескольким источникам судить о великом человеке (как и о любом человеке), информация становится ЗНАНИЕМ лишь в том случае, если глубоко проанализировано исчерпывающее количество источников и фактов, ибо даже документы, как и люди, могут лгать и искажать истину… а для погружения в «мир смыслов» творений национального гения и его судьбу «нужен делосский ныряльщик».

Напомним, что когда П.Е. Щеголев предложил Анне АХМАТОВОЙ собрать, комментировать и проредактировать воспоминания современников о Лермонтове, то она <…> от работы отказалась, объяснив свой отказ так: «Лермонтов жил очень недолго. Никто его жизни не увидал, не понял… А потом кинулись писать воспоминания. Людям этим уже было под 60. Они ничего не помнили и СПИСЫВАЛИ ДРУГ У ДРУГА…»

Однако на каждое негативное высказывание о поэте можно привести добрые слова, и не каких-либо случайных людей, как Вистенгоф, Тиран и иже с ними, а уважаемых и заслуженных, ХОРОШО ЗНАВШИХ Лермонтова. Это Государственный секретарь М.П. КОРФ и славянофил Ю. Ф. САМАРИН, демократ С.А. РАЕВСКИЙ и троюродный брат поэта — благонамеренный А.П. ШАН-ГИРЕЙ, отчаянный храбрец, легенда Кавказа Р. И. ДОРОХОВ и талантливый поэт-разночинец, сын сельского священника В.И. КРАСОВ, легендарный генерал А.П. ЕРМОЛОВ и профессор медицины И.Е. ДЯДЬКОВСКИЙ, немецкий поэт и переводчик – проф. Мюнхенского университета Фр. БОДЕНШТЕДТ и человек высочайшей культуры, декабрист М.А. НАЗИМОВ, блистательный генерал П.Х. ГРАББЕ, под командованием которого воевал поручик Лермонтов и его пятигорский слуга гуриец Христофор САНИКИДЗЕ, безутешно рыдавший о своем «добром барине» на его похоронах, etc… (Перечень можно продолжать…)

И еще хотелось бы сказать вот о чем: характер у поэта был, может быть, и сложный, а кто из нас, простых смертных, если, конечно, он в здравом уме и твердой памяти, может сказать о себе, что у него всегда ровное и благостное расположение духа? Интересно отметить, что сложные характеры других выдающихся писателей никогда не подвергались такому суровому осуждению, как это случилось с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

Лермонтову же каждое его неосторожное слово ставилось в укор. Точный диагноз поставил генерал П.Х. Граббе, под командованием которого воевал поручик Лермонтов. Он писал в ответ на сообщение об убийстве поэта: «Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом – десять пошляков преследуют его до смерти». (Добавим: и после смерти тоже!).

Известный поэт Марина Владимировна Кудимова затрагивает деликатную тему — живучую легенду (Ю. Беличенко называл ее «змеиной») о «несносном характере» поэта, сложенную некоторыми современниками поэта, пребывавшими в борьбе со СВОИМИ комплексами... Умная статья Кудимовой — это честная попытка найти объяснение нашего вечно близорукого взгляда на гения и понять: из чего рождаются такие легенды…

Марина КУДИМОВА «НЕВЫНОСИМЫЙ»

«Ни в какой семье не ждут рождения гения. Он – «беззаконная комета». <…> Любить гения – «тяжёлый крест», и первопричина этих трудностей, конечно же, сам гений. <…> Смешно требовать, чтобы современники «угадали» гения при жизни. Жизнь – ежедневная повинность с кучей обязанностей. Гений – праздник, который далеко не всегда «с тобой». Он пытается жить нашу жизнь, совать голову в хомут социальности. На нём те же, что на нас, «панталоны, фрак, жилет» (мундир, пальто). Он почти неотличим «средь детей ничтожных мира». Природа гения таинственна и неисследима.

Как ведёт себя мальчик, только что написавший: «Лицо моё вам не могло / Сказать, что мне пятнадцать лет…» На каком «всесожигающем костре» он сгорал, пока рука выводила эти строки? Какие муки испытывал «от страшной жажды песнопенья»? Какие чисто физиологические изменения происходят в организме художника при колоссальном энергетическом и эмоциональном «выбросе», которым сопровождается творческий акт?

Все «научные» попытки зафиксировать подобные моменты тщетны, ибо гений и сам не знает, когда на него «накатит» «мир иной / И образов иных существованье», которые мы почти бездумно и привычно называем «вдохновением». Откуда оно посылается и куда потом исчезает? Ответа нет! Чуткий – и независтливый – к чужому таланту В. Розанов говорил, что Лермонтов присутствовал при сотворении мира. Эта метафора, может быть, исчерпывающе объясняет «трудозатраты» творчества. Стоит ли удивляться, что однокурсники не разглядели за лермонтовской байронической маской его нечеловеческую ранимость и беззащитность?...

Сплошные белые пятна значительная часть биографии поэта. Достаточно сказать, что истинная причина роковой дуэли до сих пор не выяснена. Чудовищные разноречия царят и в том, какова истинная причина ухода Лермонтова из университета. <…> Претензии сокурсников смехотворны! Особенно если учесть, что мемуары свои они писали в зрелом возрасте. Значит, подростковые обиды пронесли через всю жизнь. Особенно отличился тот же Вистенгоф, который обвинял Лермонтова в том, что он «та-а-ак взглядывал!», имея в виду какую-то особую «ядовитость» взора. Наверняка большеголовый студент устремлял невыносимый взгляд своих тёмно-карих глаз в такие бездны, что среднестатистическому человеку вынести его было невмоготу. <…>

____________________________________

Марина КУДИМОВА «НЕВЫНОСИМЫЙ» //

ЛГ. 2014. № 36 (17.09. 2014)

Источник:

https://lgz.ru/article/nevynosimyy/

PS.

В конце несколько мудрых слов

МИХАИЛА ПРИШВИНА:

"Как рождается творческое внимание?.. открывающее всегда что-то новое? Думая над этим всю жизнь, я сейчас только заметил, что этому вниманию всегда предшествует МГНОВЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО СПОКОЙСТВИЯ, родственное тому душевному спокойствию, которое появляется, когда у себя в комнате и на письменном столе приберешь все и каждая вещь станет на свое место.

Пусть это парус, и пусть, пусть он, мятежный, ищет бури среди лазури и золота, – в полуночи души поэта, перед тем как написать стихотворение, непременно должен прилететь АНГЕЛ ГАРМОНИИИ.

В поисках источника поэзии я долго называл это состояние души поэта родственным вниманием. Но, исследуя природу этого внимания, желая это внимание сцепить с сознанием, волей, личностью, я стал называть его ПОВЕДЕНИЕМ.

Одно из свойств этого поведения заключается в том, что произведение, исходящее из такого поведения, вынесенное на общественный суд, заставляет нас прощать автору его бытовое поведение. Ярким примером этому может служить офицерское поведение Лермонтова, и мы никогда не простим одному автору за то, что он взялся судить Пушкина по его бытовому поведению. Так что одно из свойств творческого поведения есть ПОГЛОЩЕНИЕ им поведения бытового".

___________________________

Пришвин М.М. «Ангел гармонии»

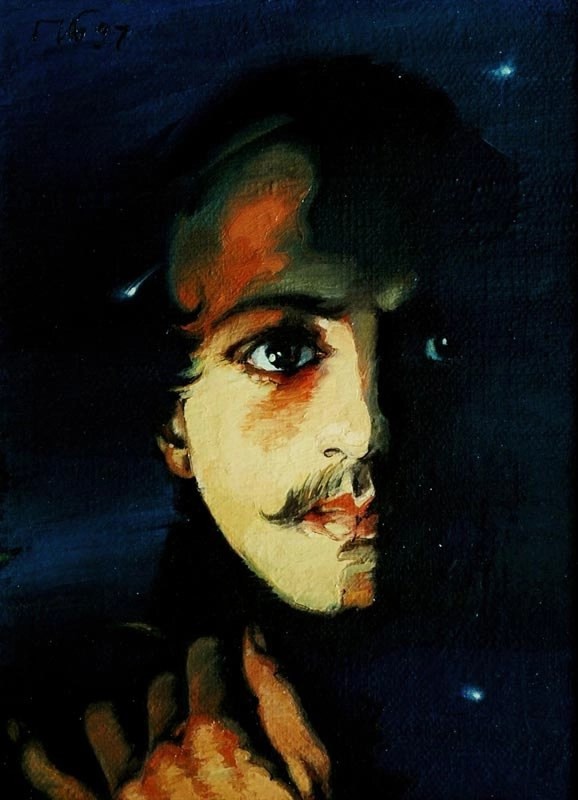

Иллюстрация: Павел БОРИСОВ. ПОРТРЕТ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВАhttps://vk.com/bookmarks?w=wall-68664163_15576

|

|

|

| | Сообщение #17 | Чт, 07.08.2025, 18:13 | | |

|

Группа: wing

Сообщений: 31010

| Я жить хочу! хочу печали

Любви и счастию назло;

Они мой ум избаловали

И слишком сгладили чело.

Пора, пора насмешкам света

Прогнать спокойствия туман;

Что без страданий жизнь поэта?

И что без бури океан?

Он хочет жить ценою муки,

Ценой томительных забот.

Он покупает неба звуки,

Он даром славы не берет.

Михаил Лермонтов

(с) автора не знаю

|

|

|